“Non c’è vita

che almeno per un attimo

non sia stata immortale.”

(Dalla poesia “Sulla morte senza esagerare” di Wisława Szymborska)

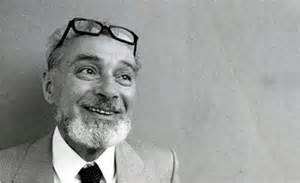

Wisława Szymborska (1923-2012) è stata una celebre poetessa polacca, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 1996. Il comitato che le assegnò il Premio scrisse nella motivazione: “Per aver creato della poesia che tramite ironica precisione permette di mettere in luce il contesto storico e biologico in frammenti di realtà umana.” In effetti, la poesia della Szymborska fa pensare, emozionare e sorridere: più volte i suoi versi sono riusciti a strapparmi qualche risata dolce-amara, proprio perché l’ironia che li colora è brillante e piacevole, sembra di chiacchierare con quell’amico o quell’amica che sa sempre qual è la cosa giusta da dire e quando.

La sua giovinezza, a Cracovia, è segnata da eventi traumatici come la seconda guerra mondiale che la costringe, sotto Hitler, a studiare clandestinamente per ottenere il diploma, mentre sotto Stalin si vede negata la pubblicazione della sua prima raccolta di poesie, nel 1948, perché non in linea con i dettami del realismo socialista. Negli anni ’50, però, si iscrive al Partito Comunista, riscoprendone i valori e dedicandosi totalmente alla “causa”. La sua relazione con la politica, tuttavia, non fu affatto semplice ed in seguito, dopo aver lasciato il Partito, nella vita come nei versi, dirà: “Ho sempre guardato a tutta la sfera terrestre con la sensazione che ancora in altre parti del mondo si svolgono fatti terribili. Ma dopo una crisi profonda negli anni ’50 ho capito che la politica non è il mio elemento. Ho conosciuto gente molto intelligente per la quale tutta la vita intellettuale consisteva nel mediare su quello che aveva detto Gomulka ieri e oggi Gierek. Un’intera vita chiusa in un orizzonte così terribilmente ristretto. Così mi sono sforzata a scrivere versi che potessero superare questo orizzonte. Non mancano in essi le esperienze polacche. Se ad esempio fossi una poetessa olandese, la maggior parte dei miei versi non sarebbero stati scritti. Ma alcuni sarebbero stati scritti ugualmente, indipendentemente dal luogo dove sarei vissuta. Questa è una cosa importante secondo me”.

Il successo delle sue poesie, già prima del Nobel, è dovuto soprattutto all’universalità dei temi trattati, dei dubbi che confessa a sé stessa e chi legge, nonché alla semplicità delle immagini che cuce con la stessa delicatezza di una nonna che, paziente, prepara un maglioncino al nipote o alla nipote. Troviamo un esempio di questa abbacinante semplicità in versi come i seguenti: “Piace-/ ma piace anche la pasta in brodo;/ piacciono i complimenti e il colore azzurro, / piace una vecchia sciarpa, / piace averla vinta, / piace accarezzare un cane.” Una semplicità che si accompagna alla lucida consapevolezza della finitezza materiale di tutte le cose, nella quale però risiede una bellezza unica, che gli Dei ci invidiano da sempre: “Ci sei- perciò devi passare./ Passerai- e qui sta la bellezza.”

L’andatura riflessiva e scherzosa delle poesie di Szymborska apre ai lettori e alle lettrici un mondo quasi incantato, in cui anche l’immagine più triste o angosciosa diventa pretesto per rivolgere, tutto sommato, uno sguardo ottimistico al domani. Non è mai tutto nero o tutto bianco, ci sono sempre sfumature, e nulla si ripete due volte allo stesso modo, ogni cosa è fatta di trasformazioni: “Non c’è giorno che ritorni,/ non due notti uguali uguali,/ né due baci somiglianti,/ né due sguardi tali e quali.”La forza silenziosa e gentile che guida la penna della poetessa è lo stupore, quel sentimento che rende tutto unico e irripetibile, che splende negli occhi dei bambini e troppo spesso si offusca in quelli dei “grandi”. Un po’ come il Fanciullino di Pascoli, ma in modo totalmente diverso, Szymborska indaga il mondo attraverso la lente di un instancabile stupore che le permette di partecipare “a questo gioco con regole ignote” che è la vita. C’è di fondo un “Non lo so” esistenziale che spinge la poetessa ed il poeta in generale ad interrogarsi e a rinnovare continuamente la propria insaziabile sete di conoscenza. Il mondo, allora, diventa una sorpresa continua, persino le cose più umili possono e devono essere vissute con stupore perché il Nostro Tempo è unico e non c’è nulla che dovremmo dare per scontato. Quale mistero si cela dietro ad un “filo d’erba calpestato/ dal corso di incomprensibili eventi”? Non ci è dato di saperlo, forse, ma il vero dramma, penso, sta nel non chiederselo nemmeno.

Un tema fondamentale nella sua poesia, anche se poco riconosciuto da una certa critica, è quello dell’amore, al quale sono in realtà dedicate esplicitamente solo una manciata di poesie. L’apparente marginalità dell’amore nei versi della poetessa è smentita soltanto da un’attenta lettura, grazie alla quale è possibile cogliere, invece, le molteplici forme e situazioni in cui esso si manifesta tanto nella vita quanto sul foglio. Nelle sue “poesie d’amore” troviamo preoccupazioni quotidiane e slanci metafisici, grandi dolori e gioie vivifiche. Troviamo la solita ironia che sempre muove l’ingegno poetico dell’autrice e che regala sorrisi sornioni come in questo caso: “Ma già sanno di noi […] E sanno i bicchieri perché sul fondo/ il tè avanzato si raffredda./ Swift ormai non può certo fare conto/ che questa notte qualcuno lo legga.”

Ci sono poi poesie in cui gli amanti si mischiano alla natura nel panteismo più romantico e fiabesco che ci dà la sensazione di trovarci di fronte ad un dipinto: “Si amarono tra i noccioli/ sotto soli di rugiada,/ raccolsero nei capelli/ foglie e terra bagnata.”

Nella poesia “Addio a una vista”, dedicata alla perdita dell’uomo amato, l’amore affonda nel dolore insopportabile dell’assenza che viene raccontato in maniera originale e profondissima al tempo stesso perché racconta di un’accettazione pacifica, di un dolore che non si tramuta in odio ma che, seppur presente, non diventa livore verso il mondo, ma nuova lente attraverso cui filtrare la realtà, arrivando a percepirla in modo ancora più sentito: “Prendo atto/ che la riva di un certo lago/ è rimasta – come se tu vivessi ancora –/ bella come era.

Ci sarebbe ancora tanto da dire su questa poetessa “figlia” del suo secolo, ma penso che siccome la poesia nasce dal silenzio, come lei stessa sostenne, affiderò al silenzio del foglio le parole che non so dire, ed alla sua poesia il “compito” di stupirvi, come ha fatto con me.

Un amore felice

Un amore felice. E’ normale?

è serio? è utile?

Che se ne fa il mondo di due esseri

che non vedono il mondo?

Innalzati l’uno verso l’altro senza alcun merito,

i primi qualunque tra un milione, ma convinti

che doveva andare così – in premio di che? Di nulla;

la luce giunge da nessun luogo

perché proprio su questi, e non su altri?

Ciò offende la giustizia? Si.

Ciò offende i principi accumulati con cura?

Butta giù la morale dal piedistallo? Si, infrange e butta giù.

Guardate i due felici:

se almeno dissimulassero un po’,

si fingessero depressi, confortando così gli amici!

Sentite come ridono – è un insulto.

In che lingua parlano – comprensibile all’apparenza.

E tutte quelle loro cerimonie, smancerie,

quei bizzarri doveri reciproci che s’inventano

sembra un complotto contro l’umanità!

E’ difficile immaginare dove si finirebbe

se il loro esempio fosse imitabile.

Su cosa potrebbero contare religioni, poesie,

di che ci si ricorderebbe, a che si rinuncerebbe,

chi vorrebbe restare più nel cerchio?

Un amore felice. Ma è necessario?

Il tatto e la ragione impongono di tacerne

come d’uno scandalo nelle alte sfere della Vita.

Magnifici pargoli nascono senza il suo aiuto.

Mai e poi mai riuscirebbe a popolare la terra,

capita, in fondo, di rado.

Chi non conosce l’amore felice

Con tale fede gli sarà più lieve vivere e morire.

dica pure che in nessun luogo esiste l’amore felice.

Articolo di Martina Benigni

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.